(c) Bettina Vier, Digitalisierung + E-Commerce

Wie ein Online-Shop erfolgreich werden kann, können Sie sich bei den Sportlern abschauen: Kaum ein Athlet startet seine Karriere mit dem Ziel bereits in der nächsten Saison die Olympiade zu gewinnen. Die Goldmedaille ist zunächst nur eine Vision. Um sie zu erreichen erstellt sich der Sportler einen Trainingsplan und steckt sich Zwischenziele, z.B. kleinere Wettkämpfe, die er gewinnen will. Dabei muss er stetig im Training bleiben. Aber er darf sich auch nicht überfordern. Überforderungen führen zu Verletzungen und Ermüdungserscheinungen, die im schlimmsten Fall dazu führen, das große Ziel nie erreichen zu können.

Definieren Sie Ihre Vision

Beschreiben Sie ihre Vision. Die Vision zeigt den Zustand ihres Online-Handels in der Zukunft. Ein Zustand, mit dem Sie zufrieden und glücklich sind. Aber um diesen zu erreichen müssen Sie Zwischenziele definieren. Die Zwischenziele sind ein roter Faden hin zum großen Ziel. Sie dürfen aber auch nicht zu hoch gesteckt werden und das Team überfordern. Eine Überforderung äußert sich darin, dass Funktionen unvollständig und mit Fehlern online gehen. Das führt zu unzufriedenen Kunden. Überforderung entsteht auch, wenn Aktivitäten hastig in eine Richtung getrieben werden, die schließlich in eine Sackgasse enden. Mit kleineren Zwischenschritten können Fehleinschätzungen schneller erkannt und Fehlinvestitionen vermieden werden.

Wie können die Zwischenziele definiert werden?

Ich empfehle ein Brainstorming durchzuführen, in dem alle möglichen gewünschten Funktionen aufgeschrieben werden. Definieren Sie dann, welche Funktionen zwingend notwendig sind, welche die internen Prozesse optimal unterstützen und welche für den Kunden ein „i-Tüpfelchen“ darstellen. Streichen Sie alle Funktionen, die weder für Sie noch für den Kunden einen nennenswerten Nutzen bringen. So lassen sich die Funktionen clustern und Zwischenziele definieren. Konzentrieren Sie sich in der Umsetzung immer auf die Anforderungen, die den größten Nutzen bringen. Und nehmen Sie sich nicht zu viel auf einmal vor. Wichtig ist, dass Funktionen reibungslos funktionieren. Und wenn Sie das erste Mal mit einem Shop live gehen wollen, dann reduzieren Sie den Umfang der Funktionen auf das absolut notwendige. Sie können dann nicht nur schneller online gehen und erste Umsätze generieren. Sie können auch das Nutzerverhalten analysieren und bei der Bewertung und Priorisierung der neuen Funktionen berücksichtigen.

Was muss in der Planung eines Online-Shops berücksichtigt werden?

Im folgenden habe ich zehn Themen zusammengestellt, die Sie bei der Planung für den Aufbau eines Online-Shops berücksichtigen müssen:

1. Positionierung des Online-Shops am Markt

Werden Sie sich bewusst darüber, welches Ziel Sie mit Ihrem Shop erreichen wollen. Möchten Sie eine Online-Filiale, die die gleichen Produkte und das gleiche Preissegment abdeckt wie ihre stationäre Filiale? Oder möchten Sie den Shop dazu nutzen, um bevorzugt Nischenprodukte anzubieten, die im regional begrenzten stationären Handel schwierig abzusetzen sind? Berücksichtigen Sie dabei auch ihre logistischen Möglichkeiten: Ist es Ihnen möglich eine Vase sicher verpackt zu verschicken oder würde das Ihre Kostenkalkulation sprengen?

Werden Sie sich bewusst darüber, welches Ziel Sie mit Ihrem Shop erreichen wollen. Möchten Sie eine Online-Filiale, die die gleichen Produkte und das gleiche Preissegment abdeckt wie ihre stationäre Filiale? Oder möchten Sie den Shop dazu nutzen, um bevorzugt Nischenprodukte anzubieten, die im regional begrenzten stationären Handel schwierig abzusetzen sind? Berücksichtigen Sie dabei auch ihre logistischen Möglichkeiten: Ist es Ihnen möglich eine Vase sicher verpackt zu verschicken oder würde das Ihre Kostenkalkulation sprengen?

Schauen Sie sich genau an, wer sonst noch am Markt ist und zu Ihnen im Wettbewerb steht. Die Konkurrenz ist im Online-Handel extrem wichtig, denn sie sitzt für den Nutzer nur einen Mausklick entfernt. Analysieren Sie genau welche Funktionen der Shop der Konkurrenz bietet und überlegen Sie was Sie besser oder anders machen würden. Eine Liste der gewünschten Funktionen im Online-Shops ist wichtig, um das passende Design und die passende technische Landschaft zu finden. Außerdem sollte ein Businessplan nicht fehlen: Wie hoch schätzen Sie Ihr Kundenpotenzial und den monatlichen Umsatz ein? Wie viele Kunden brauchen Sie, damit Sie Gewinne einfahren können? Welche Effekte erwarten Sie für den stationären Handel.

2. Produkte und ihre Beschreibungen

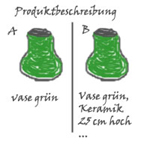

Entscheiden Sie sich, welche Produkte Sie online anbieten wollen. Prüfen Sie dann, welche Informationen zu den Produkten bereits in welchen Systemen vorliegen. Wenn Sie online verkaufen wollen brauchen Sie auf jeden Fall folgende Informationen zu einem Produkt:

Entscheiden Sie sich, welche Produkte Sie online anbieten wollen. Prüfen Sie dann, welche Informationen zu den Produkten bereits in welchen Systemen vorliegen. Wenn Sie online verkaufen wollen brauchen Sie auf jeden Fall folgende Informationen zu einem Produkt:

– Verkaufspreis und Mehrwertsteuerangaben

– Die technischen Daten, dass heißt wichtige Rahmendaten zur Größe, Gewicht, Nutzung sowie alle rechtlich vorgeschriebenen Informationen (z.B. Inhaltsstoffe)

– Bilder zum Artikel, die den Artikel aus verschiedenen Blickwinkeln darstellen

– Ausführliche Produktbeschreibungen (nicht nur weil sie von Suchmaschinen besser ausgewertet werden sondern auch, damit der Kunde eine genaue Vorstellung vom Artikel hat und weniger reklamiert)

– Die Struktur, wie Artikel bestimmten Kategorien zugeordnet werden können. Die Struktur ergibt in der Regel die Menüführung im Shop. Aus den Kategorien werden die Filter abgeleitet.

– Produktgruppen und Variationen. Soll ein Kunde zum Beispiel alles zu einer Produktserie finden können oder soll er die Farbe auswählen können?

– Informationen zur Verfügbarkeit des Produkts und Lieferzeiten

Beschreiben Sie, wo welche Daten vorliegen, gepflegt werden und an andere Systeme übergeben werden sollen.

3. Kundendaten im Online-Shop

Wenn Sie bereits einen stationären Handel haben, dann haben Sie vielleicht bereits eine Kundendatenbank. Eine Kundendatenbank, die auch mit dem Online-Shop verbunden werden soll. Beschreiben Sie, welche Daten Sie von Kunden benötigen. Berücksichtigen Sie zum Beispiel auch die Telefonnummer für Rückfragen, das Alter oder auch die Trennung von Rechnungs- und Lieferadresse.

Wenn Sie bereits einen stationären Handel haben, dann haben Sie vielleicht bereits eine Kundendatenbank. Eine Kundendatenbank, die auch mit dem Online-Shop verbunden werden soll. Beschreiben Sie, welche Daten Sie von Kunden benötigen. Berücksichtigen Sie zum Beispiel auch die Telefonnummer für Rückfragen, das Alter oder auch die Trennung von Rechnungs- und Lieferadresse.

Zudem lohnt sich eine Überlegung, was den vorhandenen Stammkunden geboten werden soll. Sollen sie sich im Online-Shop neu registrieren oder möchten Sie den Kunden direkt einen Online-Account zur Verfügung stellen? Möchten Sie Ihre Kunden vielleicht über einen Newsletter über das Online-Angebot informieren oder über eine Kundenkarte besondere Vorteile einräumen?

Die meisten Shopsysteme arbeiten mit einer eigenen Kundendatenbank und der Möglichkeit von Aktionen. Hier ist es wichtig zu prüfen, welche Daten zwischen den verschiedenen Systemen ausgetauscht und aktualisiert werden sollen. Welches System ist als das führende System zu definieren?

4. Marketing im Online-Shop

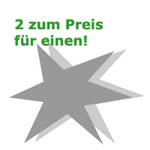

Marketingaktionen im Online-Shop sind fast unerlässlich. Welche Aktionen möchten Sie umsetzen können? Sind die Aktionen ausschließlich für den Online-Shop oder gelten sie auch stationär? Es wichtig, sich vorab Gedanken zu möglichen Aktionen zu machen, da die Shops nicht alle Marketingfunktionen inklusive liefern. Standardaktionen wie prozentuale Preisnachlässe oder Aktionen, wie zum Beispiel „Kauf 2 bezahl 1“, sind in vielen Systemen bereits als Funktion hinterlegt. Aktionen, die nicht dem Standard entsprechen, müssen erst programmiert werden. Das kostet Zeit und Geld.

Marketingaktionen im Online-Shop sind fast unerlässlich. Welche Aktionen möchten Sie umsetzen können? Sind die Aktionen ausschließlich für den Online-Shop oder gelten sie auch stationär? Es wichtig, sich vorab Gedanken zu möglichen Aktionen zu machen, da die Shops nicht alle Marketingfunktionen inklusive liefern. Standardaktionen wie prozentuale Preisnachlässe oder Aktionen, wie zum Beispiel „Kauf 2 bezahl 1“, sind in vielen Systemen bereits als Funktion hinterlegt. Aktionen, die nicht dem Standard entsprechen, müssen erst programmiert werden. Das kostet Zeit und Geld.

5. Gewünschte Endgeräte

Nicht zu vernachlässigen ist die Darstellung des Shops auf verschiedenen Endgeräten wie PC, Laptop, Smartphone oder Tablet. Hier ist nicht nur zu überlegen, ob die jeweiligen Designs über eine HTML5 Version oder ein App umgesetzt werden. Es muss auch sichergestellt werden, dass die Shop-Funktionen auf allen Geräten funktionieren. Einige Softwarelösungen geben hier die Möglichkeit die Seiten „automatisch“ auf alle Endgeräte anzupassen. Um jedoch eine optimale Nutzerführung zu erreichen, sollten Sie zusätzliche Anpassungen einplanen.

Nicht zu vernachlässigen ist die Darstellung des Shops auf verschiedenen Endgeräten wie PC, Laptop, Smartphone oder Tablet. Hier ist nicht nur zu überlegen, ob die jeweiligen Designs über eine HTML5 Version oder ein App umgesetzt werden. Es muss auch sichergestellt werden, dass die Shop-Funktionen auf allen Geräten funktionieren. Einige Softwarelösungen geben hier die Möglichkeit die Seiten „automatisch“ auf alle Endgeräte anzupassen. Um jedoch eine optimale Nutzerführung zu erreichen, sollten Sie zusätzliche Anpassungen einplanen.

6. Bezahlverfahren

Bei den Bezahlverfahren sollten Sie einen Provider wählen, der verschiedene Bezahlvarianten anbietet. Dadurch lassen sich Bezahlverfahren oft über eine Standardschnittstelle mit dem Shopsystems verbinden. Überlegen Sie zudem, wie die Daten in der eigenen Buchhaltung verarbeitet werden sollen. Wie sollen die Zahlungseingänge mit den Bestellvorgängen abgeglichen werden? Manuelle Abgleiche sind sicherlich in der Anfangsphase noch machbar, doch wenn der Kundenstrom zunimmt, werden Sie über eine automatisierte Verarbeitung nachdenken müssen.

Bei den Bezahlverfahren sollten Sie einen Provider wählen, der verschiedene Bezahlvarianten anbietet. Dadurch lassen sich Bezahlverfahren oft über eine Standardschnittstelle mit dem Shopsystems verbinden. Überlegen Sie zudem, wie die Daten in der eigenen Buchhaltung verarbeitet werden sollen. Wie sollen die Zahlungseingänge mit den Bestellvorgängen abgeglichen werden? Manuelle Abgleiche sind sicherlich in der Anfangsphase noch machbar, doch wenn der Kundenstrom zunimmt, werden Sie über eine automatisierte Verarbeitung nachdenken müssen.

7. National vs. International

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Wahl der Region. Wenn Sie international verkaufen möchten, dann müssen Sie auch internationale Webseiten haben. Je nach Land muss der Shop unterschiedliche Informationen und ggf. Prozesse vorweisen. Hier einige Beispiele:

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Wahl der Region. Wenn Sie international verkaufen möchten, dann müssen Sie auch internationale Webseiten haben. Je nach Land muss der Shop unterschiedliche Informationen und ggf. Prozesse vorweisen. Hier einige Beispiele:

– Preisinformationen (z.B. Währung, UST-Auszeichnung)

– Produktauswahl (ggf. dürfen bestimmte Produkte im Ausland nicht verkauft werden)

– Produktbeschreibung (gesetzlich vorgeschriebene Details)

– Sprache

– Geschäftsbedingungen

– Widerrufsrechte / Reklamationsrechte

– Liefer-/Transportbedingungen

– Regionale Gewohnheiten

Es sollte möglichst früh bekannt sein in welchen Ländern man verkaufen möchte, da dies die Systemauswahl bzw. die Systemarchitektur stark beeinflusst. Die Umsetzung empfehle ich in Stufen vorzunehmen. Je schneller Sie in einem Land den Verkauf starten, umso eher können Sie Umsätze verbuchen und erste Erfahrungen sammeln.

8. Kundensupport im Online-Shop

Viele Website-Betreiber scheuen sich Telefonnummern für den Support anzugeben. Aus meiner Sicht verspielt man dabei eine große Chance: Kunden, die sich die Mühe machen anzurufen, sind sehr stark an einem Kauf interessiert. Darüber hinaus erfährt der Kundenberater im Gespräch mit dem Kunden, an welcher Stelle der Kunde im Online-Shop scheiterte. Diese Informationen können wertvolle Hinweise zur Weiterentwicklung einer Website geben. Alternativ zu Telefonnummern können Sie auch Livechats anbieten. Diese haben den Vorteil, dass ausgewählte Inhalte anonymisiert als „Häufig gestellte Fragen“ im Shop hinterlegt werden können.

Viele Website-Betreiber scheuen sich Telefonnummern für den Support anzugeben. Aus meiner Sicht verspielt man dabei eine große Chance: Kunden, die sich die Mühe machen anzurufen, sind sehr stark an einem Kauf interessiert. Darüber hinaus erfährt der Kundenberater im Gespräch mit dem Kunden, an welcher Stelle der Kunde im Online-Shop scheiterte. Diese Informationen können wertvolle Hinweise zur Weiterentwicklung einer Website geben. Alternativ zu Telefonnummern können Sie auch Livechats anbieten. Diese haben den Vorteil, dass ausgewählte Inhalte anonymisiert als „Häufig gestellte Fragen“ im Shop hinterlegt werden können.

Gut ausgebildete Mitarbeiter im Kundensupport können zudem mindestens zwei weitere Punkte positiv beeinflussen: Im Gespräch mit dem Kunden können sie zusätzliche Bedarfe erkennen und somit den Warenkorbwert anheben. Außerdem können Sie über die Beratung Fehlentscheidungen des Kunden und damit die Retourenquote senken.

9. Reporting / Webanalytics

Natürlich wollen Sie sicherlich auch wissen, wie Ihr Shop genutzt wird und welche Bereiche für den Kunden mehr oder weniger attraktiv sind. Auch hier entscheidet das „Was soll analysiert werden“ darüber, welche Tools relevant sind und ob gegebenenfalls Daten exportiert und einem Drittsystem zur Verfügung gestellt werden müssen. Daher sollten Sie sich auch hier schon Gedanken machen, Insbesondere wenn zusätzliche technische Schnittstellen zu erwarten sind.

Natürlich wollen Sie sicherlich auch wissen, wie Ihr Shop genutzt wird und welche Bereiche für den Kunden mehr oder weniger attraktiv sind. Auch hier entscheidet das „Was soll analysiert werden“ darüber, welche Tools relevant sind und ob gegebenenfalls Daten exportiert und einem Drittsystem zur Verfügung gestellt werden müssen. Daher sollten Sie sich auch hier schon Gedanken machen, Insbesondere wenn zusätzliche technische Schnittstellen zu erwarten sind.

10. Technische Architektur und Sicherheit

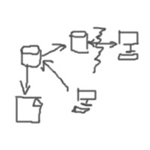

Sobald Sie alle vorangegangenen Punkte grob beschrieben haben, muss die passende technische Infrastruktur gefunden werden. Das wird meistens von einen technischen Architekten vorgenommen, der das Zusammenspiel der Systeme kennt und auch einen Blick auf die Sicherheit Ihrer Daten hat. In dieser Phase wird letztendlich entschieden, wo welche Daten liegen, wer sie pflegt und über welche Schnittstelle sie an andere Systeme weitergegeben werden.

Sobald Sie alle vorangegangenen Punkte grob beschrieben haben, muss die passende technische Infrastruktur gefunden werden. Das wird meistens von einen technischen Architekten vorgenommen, der das Zusammenspiel der Systeme kennt und auch einen Blick auf die Sicherheit Ihrer Daten hat. In dieser Phase wird letztendlich entschieden, wo welche Daten liegen, wer sie pflegt und über welche Schnittstelle sie an andere Systeme weitergegeben werden.

Schlusswort

Sicherlich fällt es am Anfang schwer, diese umfangreiche strategische und konzeptionelle Phase auch wirklich durchzuführen. In der Regel möchten die Geschäftsführer möglichst schnell Ergebnisse sehen, was meistens heißt „schnell online gehen“. Trotzdem empfehle ich immer wieder, gerade in der Start-Phase nichts zu übereilen. Verschaffen Sie sich einen genauen Überblick über benötigte Systeme, Datenflüsse und Mindestanforderungen für den Shop, um rechtzeitig Fallstricke erkennen zu können.

Das könnte Sie auch interessieren:

Fachbeitrag bei Interim Profis:

Wie wird ein Online-Shop erfolgreich?

/0 Kommentare/in Allgemein /von Bettina Vier(c) Bettina Vier, Digitalisierung + E-Commerce

Wie ein Online-Shop erfolgreich werden kann, können Sie sich bei den Sportlern abschauen: Kaum ein Athlet startet seine Karriere mit dem Ziel bereits in der nächsten Saison die Olympiade zu gewinnen. Die Goldmedaille ist zunächst nur eine Vision. Um sie zu erreichen erstellt sich der Sportler einen Trainingsplan und steckt sich Zwischenziele, z.B. kleinere Wettkämpfe, die er gewinnen will. Dabei muss er stetig im Training bleiben. Aber er darf sich auch nicht überfordern. Überforderungen führen zu Verletzungen und Ermüdungserscheinungen, die im schlimmsten Fall dazu führen, das große Ziel nie erreichen zu können.

Definieren Sie Ihre Vision

Beschreiben Sie ihre Vision. Die Vision zeigt den Zustand ihres Online-Handels in der Zukunft. Ein Zustand, mit dem Sie zufrieden und glücklich sind. Aber um diesen zu erreichen müssen Sie Zwischenziele definieren. Die Zwischenziele sind ein roter Faden hin zum großen Ziel. Sie dürfen aber auch nicht zu hoch gesteckt werden und das Team überfordern. Eine Überforderung äußert sich darin, dass Funktionen unvollständig und mit Fehlern online gehen. Das führt zu unzufriedenen Kunden. Überforderung entsteht auch, wenn Aktivitäten hastig in eine Richtung getrieben werden, die schließlich in eine Sackgasse enden. Mit kleineren Zwischenschritten können Fehleinschätzungen schneller erkannt und Fehlinvestitionen vermieden werden.

Wie können die Zwischenziele definiert werden?

Ich empfehle ein Brainstorming durchzuführen, in dem alle möglichen gewünschten Funktionen aufgeschrieben werden. Definieren Sie dann, welche Funktionen zwingend notwendig sind, welche die internen Prozesse optimal unterstützen und welche für den Kunden ein „i-Tüpfelchen“ darstellen. Streichen Sie alle Funktionen, die weder für Sie noch für den Kunden einen nennenswerten Nutzen bringen. So lassen sich die Funktionen clustern und Zwischenziele definieren. Konzentrieren Sie sich in der Umsetzung immer auf die Anforderungen, die den größten Nutzen bringen. Und nehmen Sie sich nicht zu viel auf einmal vor. Wichtig ist, dass Funktionen reibungslos funktionieren. Und wenn Sie das erste Mal mit einem Shop live gehen wollen, dann reduzieren Sie den Umfang der Funktionen auf das absolut notwendige. Sie können dann nicht nur schneller online gehen und erste Umsätze generieren. Sie können auch das Nutzerverhalten analysieren und bei der Bewertung und Priorisierung der neuen Funktionen berücksichtigen.

Was muss in der Planung eines Online-Shops berücksichtigt werden?

Im folgenden habe ich zehn Themen zusammengestellt, die Sie bei der Planung für den Aufbau eines Online-Shops berücksichtigen müssen:

1. Positionierung des Online-Shops am Markt

Schauen Sie sich genau an, wer sonst noch am Markt ist und zu Ihnen im Wettbewerb steht. Die Konkurrenz ist im Online-Handel extrem wichtig, denn sie sitzt für den Nutzer nur einen Mausklick entfernt. Analysieren Sie genau welche Funktionen der Shop der Konkurrenz bietet und überlegen Sie was Sie besser oder anders machen würden. Eine Liste der gewünschten Funktionen im Online-Shops ist wichtig, um das passende Design und die passende technische Landschaft zu finden. Außerdem sollte ein Businessplan nicht fehlen: Wie hoch schätzen Sie Ihr Kundenpotenzial und den monatlichen Umsatz ein? Wie viele Kunden brauchen Sie, damit Sie Gewinne einfahren können? Welche Effekte erwarten Sie für den stationären Handel.

2. Produkte und ihre Beschreibungen

– Verkaufspreis und Mehrwertsteuerangaben

– Die technischen Daten, dass heißt wichtige Rahmendaten zur Größe, Gewicht, Nutzung sowie alle rechtlich vorgeschriebenen Informationen (z.B. Inhaltsstoffe)

– Bilder zum Artikel, die den Artikel aus verschiedenen Blickwinkeln darstellen

– Ausführliche Produktbeschreibungen (nicht nur weil sie von Suchmaschinen besser ausgewertet werden sondern auch, damit der Kunde eine genaue Vorstellung vom Artikel hat und weniger reklamiert)

– Die Struktur, wie Artikel bestimmten Kategorien zugeordnet werden können. Die Struktur ergibt in der Regel die Menüführung im Shop. Aus den Kategorien werden die Filter abgeleitet.

– Produktgruppen und Variationen. Soll ein Kunde zum Beispiel alles zu einer Produktserie finden können oder soll er die Farbe auswählen können?

– Informationen zur Verfügbarkeit des Produkts und Lieferzeiten

Beschreiben Sie, wo welche Daten vorliegen, gepflegt werden und an andere Systeme übergeben werden sollen.

3. Kundendaten im Online-Shop

Zudem lohnt sich eine Überlegung, was den vorhandenen Stammkunden geboten werden soll. Sollen sie sich im Online-Shop neu registrieren oder möchten Sie den Kunden direkt einen Online-Account zur Verfügung stellen? Möchten Sie Ihre Kunden vielleicht über einen Newsletter über das Online-Angebot informieren oder über eine Kundenkarte besondere Vorteile einräumen?

Die meisten Shopsysteme arbeiten mit einer eigenen Kundendatenbank und der Möglichkeit von Aktionen. Hier ist es wichtig zu prüfen, welche Daten zwischen den verschiedenen Systemen ausgetauscht und aktualisiert werden sollen. Welches System ist als das führende System zu definieren?

4. Marketing im Online-Shop

5. Gewünschte Endgeräte

6. Bezahlverfahren

7. National vs. International

– Preisinformationen (z.B. Währung, UST-Auszeichnung)

– Produktauswahl (ggf. dürfen bestimmte Produkte im Ausland nicht verkauft werden)

– Produktbeschreibung (gesetzlich vorgeschriebene Details)

– Sprache

– Geschäftsbedingungen

– Widerrufsrechte / Reklamationsrechte

– Liefer-/Transportbedingungen

– Regionale Gewohnheiten

Es sollte möglichst früh bekannt sein in welchen Ländern man verkaufen möchte, da dies die Systemauswahl bzw. die Systemarchitektur stark beeinflusst. Die Umsetzung empfehle ich in Stufen vorzunehmen. Je schneller Sie in einem Land den Verkauf starten, umso eher können Sie Umsätze verbuchen und erste Erfahrungen sammeln.

8. Kundensupport im Online-Shop

Gut ausgebildete Mitarbeiter im Kundensupport können zudem mindestens zwei weitere Punkte positiv beeinflussen: Im Gespräch mit dem Kunden können sie zusätzliche Bedarfe erkennen und somit den Warenkorbwert anheben. Außerdem können Sie über die Beratung Fehlentscheidungen des Kunden und damit die Retourenquote senken.

9. Reporting / Webanalytics

10. Technische Architektur und Sicherheit

Schlusswort

Sicherlich fällt es am Anfang schwer, diese umfangreiche strategische und konzeptionelle Phase auch wirklich durchzuführen. In der Regel möchten die Geschäftsführer möglichst schnell Ergebnisse sehen, was meistens heißt „schnell online gehen“. Trotzdem empfehle ich immer wieder, gerade in der Start-Phase nichts zu übereilen. Verschaffen Sie sich einen genauen Überblick über benötigte Systeme, Datenflüsse und Mindestanforderungen für den Shop, um rechtzeitig Fallstricke erkennen zu können.

Das könnte Sie auch interessieren:

Fachbeitrag bei Interim Profis:

Die Wirtschaftsmacht E-Commerce

/0 Kommentare/in Allgemein /von Bettina VierGleichzeitig schafft das Internet immer mehr aufgeklärte Kunden, Transparenz und Globalisierung. Für fast jedes Bedürfnis gibt es geeignete Angebote, die auch gefunden werden können. Damit rückt das Marketing und Suchmaschinenaktivitäten immer stärker in den Vordergrund.

Während bis zur Industrialisierung das Marketing in den Unternehmen eine untergeordnete Rolle spielte, sorgte die Industrialisierung zu einer besseren Versorgung der Menschen mit Gütern. Erstmalig sahen sich Unternehmen längerfristig Erscheinungen der Marktsättigung und Konkurrenten ausgesetzt. In den Siebzigern Jahren kam es schließlich zu einem Umdenken: Die Unternehmensstrategie wurde immer stärker nach einer Marketingstrategie ausgerichtet.

Das Internet stärkt die Kunden

Mit dem Internet werden die Kunden stärker. Sie haben nun die Möglichkeit sich umfassend zu informieren. Die verschiedenen Anbieter liegen nur einen Klick weit entfernt. Und während bisher die Meinungen von Freunden und Verwandten eingeholt wurden, bezieht man jetzt auch die Urteile fremder Menschen mit ein. Die Markt- und Marketingforschung war noch nie so detailliert möglich

Und wie reagieren die Unternehmen? Mit dem, was dem Menschen schon seit Urzeiten vertraut ist, mit dem Sammeln. Es werden Daten gesammelt und gehortet. Die Technik macht es ja möglich. Und je mehr Daten man hat, umso dichter kommt man an den potenziellen Käufer oder Meinungsbildner und kann dessen Wissen beeinflussen. Das fordert auch Juristen und Datenschützer heraus. Hier werden Grenzen überschritten, die die Gesetze nicht kennen. Das gleiche gilt auch für die Globalisierung. Während vor dem Internet das internationale Geschäft vom B2B geprägt war, wandelt sich der internationale Markt zu einer Mikroökonomie auf B2C-Ebene.

Nach der Industrialisierung und der Erfindung des Fernsehens ist der E-Commerce für mich die größte Veränderung die die Wirtschaft erfasst. Das sind die Bereiche, in denen der E-Commerce und das E-Business maßgeblichen Einfluss haben:

Wertschöpfung

Als zusätzlicher Kanal für Kommunikation, Vertrieb, Marketing und Akquise unterstützen Online Aktivitäten jede Phase der Wertschöpfung eines Unternehmens. Und wenn zudem (oder vollständig) der Verkauf über das Web erfolgt, dann muss die gesamte Wertschöpfungskette entsprechend ausgerichtet werden.

Prozesse

Wer im Internet aktiv ist kommt nicht umhin auch seine Prozesse zu verschlanken und in großen Umfang zu automatisieren. Je einfacher die Prozesse sind, umso besser können Sie das Online-Geschäft unterstützen. In vielen Fällen bedeutet das zusätzliche Investitionen in die Technik.

Handel

Die höhere Transparenz und die 7x 24h-Verfügbarkeit machen den Online-Handel zu einem starken Konkurrenten zum stationären Handel. Vor allem auf dem Land klagt man über das sterben von Geschäften und der Vereinsamung der Innenstädte. Doch statt mit attraktiven Gegenkonzepten zu kontern versucht man die Lösung in einer stärkeren (auch internationalen) Regulierung des Online-Geschäfts. Dabei ist Flucht in das Internet auch darin begründet, dass das Angebot nicht mehr der Nachfrage entspricht. Die Strategie von Unternehmen in Metropolen Waren erster Wahl und auf dem Land Waren dritter Wahl anzubieten funktioniert nicht mehr, weil auch Kunden auf dem Land über Fernsehen (und hier maßgeblich die privaten Sender) und Internet wissen ?was angesagt ist?.

Geschlossene Gesellschaft

Extranets und Login-Bereiche öffentlicher Webseiten machen es möglich, sein Angebot auf ein gezieltes Umfeld zu begrenzen. Hinzu bietet die Internettechnologie hervorragende Möglichkeiten, unterschiedliche technische Systeme auf ein gemeinsames Frontend zu bringen. Dadurch können Informationen gebündelt, just in time und Prozess orientiert weitergegeben werden.

Social Media

Social Media ist nicht nur das Teilen von Bildern und Ratschläge auf privater Ebene. Im Personalmanagement gewinnen berufliche Netzwerke stetig an Bedeutung. Und in der Unternehmenskommunikation und im ?Business to Business? werden immer mehr Projekte zum Thema Wissensmanagement und interne Vernetzung platziert.

Werbung

Zunächst als reine Kopie der Anzeigenschaltung gestartet, nimmt die Online-Werbung immer neue Formen und Spezialisierungen an: Suchmaschinenmarketing, Social-Marketing, Affiliates, Newsletter, Coupons, Cross Media, Re-Targeting und vieles mehr. Alle diese Aktivitäten benötigen aber vor allem eins: Daten. Noch nie wurden so viele Daten über Kunden gesammelt wie in unserer Generation. Der Science Fiction Roman ?1984? von Georg Orwell ist mit etwa 30 Jahre Verspätung zur Realität geworden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Social Media Guideline für Ihre Mitarbeiter

/0 Kommentare/in Allgemein /von Bettina Vier(c) niroworld – stock.adobe.com #86043633

Wie dürfen sich Mitarbeiter über Ihr Unternehmen in Sozialen Netzwerken / Social Media äußern?

Ein Gerichtsurteil vom Anfang des Jahres:

Ein Autoverkäufer bot Angebote seines Arbeitgebers in seinem privaten Facebook-Profil an. Das wurde vom Gericht als Schleichwerbung gewertet. Das Unternehmen musste zahlen, obwohl es keine Kenntnisse hiervon hatte.

(Quelle: Unbeabsichtigte Schleichwerbung auf Facebook kann teuer werden, ZEIT-ONLINE, 4. Januar 2014 12:34 Uhr)

Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig es ist Mitarbeitern Regeln für den Umgang mit Sozialen Medien und der Nennung der Firma an die Hand zu geben. Zu schnell vermischen Privat- und Berufsleben.

In den meisten Fällen steht keine böse Absicht dahinter. Engagierte Mitarbeiter laufen aus Unwissenheit in die Gesetzesfalle.

Geben Sie Ihren Mitarbeitern daher eine Social Media Richtlinie in die Hand, die ihnen hilft, sich in öffentlichen Communities richtig zu verhalten – insbesondere in Verbindung mit Ihrer Firma.

Eine Social Media Guideline sollte auf jeden Fall folgende acht Punkte berücksichtigen:

1. Erläuterung der Social Media-Strategie Ihres Unternehmens

Erläutern Sie ihren Mitarbeitern, wie Sie zu Social Media Aktivitäten für das Unternehmen stehen und wer hierfür zuständig ist.

Meine Empfehlung:

Verbieten Sie nicht Social Media Aktivitäten durch Mitarbeiter sondern fordern Sie sie auf, dass sie diese mit der Fachabteilung abstimmen. Stellen Sie für diesen Fall Verhaltensregeln auf. So sollten die Beiträge immer den vollen Namen des Mitarbeiters und seine Position im Unternehmen enthalten.

2. Aufklärung über Urheberrechte und Lizenzen an Bildern und Texten

Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über Urheberrechte von Texten und Bildern. Wenn ein Mitarbeiter mit Ihrer Firma auftritt und Bilder verwendet, für die er nicht die Rechte hat, könnte das auf Ihr Unternehmen zurückfallen.

Umgekehrt möchten Sie sicherlich auch nicht, dass Ihre Mitarbeiter Ihre Bilder für private Postings in Facebook verwenden. Bilder aus eigenen Shootings sind nicht nur teuer, es ist auch eine Frage des Rechts. Facebook zum Beispiel hat in seinen Nutzungsbedingungen stehen, dass Facebook automatisch für jedes hochgeladene Foto die Lizenz für die kostenlose Nutzung bekommt. Das könnte ein Verstoß gegen die von Ihnen erworbenen Lizenzrechte bedeuten.

3. Vertrauliches gehört nicht ins Web

Betriebsinterna gehören nicht ins Web. Auch Inhalte die der Verschwiegenheitserklärung unterliegen, dürfen von Mitarbeitern nicht ins Web gestellt werden. In einer Social Media Guideline sollten Sie Ihre Mitarbeiter daran erinnern.

Öffentliche Communities sind zudem nicht der geeignete Platz um seinem Ärger über Kunden oder Kollegen Luft zu verschaffen. Hier darf durchaus an den Respekt untereinander und die Professionalität erinnert werden.

4. Aktivitäten in beruflichen Netzwerken

Berufliche Netzwerke sind beispielsweise XING oder LinkedIn. Hier ist es üblich sich mit der Firma seines aktuellen und seiner ehemaligen Arbeitgebern zu präsentieren. Dadurch präsentiert jeder Mitarbeiter indirekt das Unternehmen. Geben Sie Ihren Mitarbeitern Vorlagen wie zum Beispiel der Firmenname richtig angegeben wird. Und weisen Sie darauf hin, dass der Mitarbeiter seine Position korrekt angibt. Denn auch ihre Kunden und Geschäftspartner sind in XING und es könnte zu Missverständnissen führen, wenn die Position nicht korrekt angegeben ist.

Überlegen Sie sich auch, ob Sie es möchten, dass ein ehemaliger Mitarbeiter sich weiterhin als aktiver Mitarbeiter Ihres Unternehmens darstellt. Wenn Sie dies nicht möchten, bitten Sie ihn beim Verlassen des Unternehmens dies auch in den Netzwerken kenntlich zu machen.

Nutzen Sie die Möglichkeit eigene Unternehmensseiten in die Portale zu stellen mit denen sich Ihre Mitarbeiter verbinden können. So können Sie schneller erkennen wer sich in der Community wie darstellt. Zudem stärkt es Ihren eigenen Unternehmensauftritt.

5. Nutzung von Social Media am Arbeitplatz

Fachliche Communities werden gerne für die Arbeit genutzt, um Probleme lösen zu können oder um sich kurzfristig Wissen anzueignen. Ein Verbot Social Media am Arbeitsplatz zu nutzen wäre daher kontraproduktiv. Aber Sie können Regeln aufstellen, in dem Sie zum Beispiel nur bestimmte Foren zulassen.

6. Hilfe für Ihre Mitarbeiter

Nicht immer ist sich ein Mitarbeiter sicher, was er darf und was nicht. Geben Sie ihm die Möglichkeit nachzufragen. Richten Sie im Marketing, in der Kommunikation oder in der Personalabteilung eine Vertrauensstelle ein, wo sich Mitarbeiter Rat holen können.

Bieten Sie auch Hilfe an, wenn der Mitarbeiter Attacken gegen sich selbst im Web erfahren muss. Solche Attacken sind unter Umständen Zeichen von Missständen in Ihrer Belegschaft, die dem Arbeitsklima in Ihrem Unternehmen und damit auch der Produktivität schaden. Hier ist aktives Eingreifen von Nöten.

7. Umgang mit Verstößen

Natürlich können Sie auch mit Konsequenzen drohen, wenn gegen die Vorgaben verstoßen wird. Aber überlegen Sie sich dies gut und machen Sie es von dem Risiko eines Schadens für Ihr Unternehmen abhängig. Sanktionen wirken nur, wenn sie im Falle eines Falles auch wirklich durchgezogen werden. Weniger ist meistens mehr.

8. Juristische Abklärung und stetige Weiterentwicklung der Guideline

Wenn Sie eine Guideline erstellen, empfehle ich Ihnen dringend einen Juristen hinzuzuziehen, der sich mit Sozialen Netzwerken auskennt. Er kann Ihnen insbesondere bei der Ausformulierung helfen, und auf juristische Lücken hinweisen.

Da es immer schwierig ist alle Eventualitäten zu berücksichtigen und da die sozialen Netzwerke aus juristischer Sicht und aus Sicht des Datenschutzes noch nicht eindeutig geregelt sind, sollten Sie Ihre Guideline regelmäßig einer Überprüfung unterwerfen. In Zukunft wird es noch einige gerichtliche Urteile geben, die die Darstellung der Nutzerprofile und die Verwendung der Netze neu regeln. Vielleicht empfiehlt es sich daher, neben einem Datenschutzbeauftragten auch einen Social Media Beauftragten zu benennen.

Hinweis: Dieser Artikel stellt keine juristische Beratung dar.

Das könnte Sie auch interessieren:

Was macht ein E-Commerce Manager?

/0 Kommentare/in Allgemein /von Bettina VierNicht immer besteht Klarheit darüber was ein E-Commerce Manager macht. Das liegt daran, dass seine Aufgaben sehr vielfältig sind und weit in die bestehenden Prozesse des Unternehmens hineingreifen.

Der Online-Shop spiegelt ein ganzes Unternehmen

Der E-Commerce Manager entwickelt eine passende Strategie für den Online-Auftritt eines Unternehmens und setzt diese um. Je nach Zielsetzung handelt es sich beim Online-Auftritt um ein Portal, das das Unternehmen repräsentiert, oder um einen Shop, über den Waren oder Dienstleistungen direkt verkauft werden. Oft wird aber auch eine Mischung aus beidem erwartet.

Strategische, konzeptionelle und operative Arbeit

Die Aufgabe des eCommerce Managers ist es, eine Strategie und das entsprechende Konzept zu entwickeln, in dem Inhalte und Funktionen beschrieben werden. Meistens gehört auch ein Marketingplan dazu, der Online- und Offline-Marketing-Aktivitäten aufzeigt.

Koordinator und Prozessmanager

Um Kunden zu gewinnen und zu halten wird nicht nur eine spannende Website benötigt, sondern auch die Prozesse dahinter müssen reibungslos funktionieren.

Darum muss der Online Manager über alle Internetaktivitäten den Überblick behalten, sie aufeinander abstimmen und Synergien nutzen. Hierzu gehören Suchmaschinenoptimierung, Marketing und Werbung, Webinhalte (Texter), sowie Partnerprogramme (z.B. Affiliate).

Unterstützt werden die Aktivitäten durch ineinandergreifende Prozesse: Was passiert mit Kundendaten, wie wird die Logistik angebunden, wie der Vertrieb und der Kundendienst einbezogen? Oder soll eine Produktdatenbank angebunden werden, die die Texte ausliefern soll?

Organisationsentwicklung

Um diesen Aufgaben gerecht werden zu können, muss sich der E-Commerce-Manager sehr gut in die Unternehmensstrukturen einarbeiten und die Prozesse und Abläufe der verschiedenen Bereichen verstehen. Sich ständig mit anderen Bereichen austauschen, zuhören und gemeinsame Lösungen zu finden ist eine wichtige Aufgabe des E-Commerce Managers.

Qualifiziertes Hintergrundwissen ist gefragt

Damit sich der E-Commerce Manager auf fachlicher Ebene mit den Kollegen oder Agenturen unterhalten und gezielte Fragen stellen kann, kommt er nicht umhin, sich in verschiedenen Bereichen ein Grundwissen und mitunter auch ein Expertenwissen anzueignen:

– Usability

– Design

– Funktionalität von Suchmaschinen

– Varianten der Inhaltserstellung und Informationsverarbeitung

– Technik und Datenverarbeitung

– Marketing und Vertrieb (Cross-Media-, Online-, Social-Marketing)

– Aufbau und Optimierung von Prozessen rund um ein Internetportal

– Datenschutz und Recht

– Produktion, Lagerwirtschaft, Logistik

– Zahlungsmethoden

– Webtracking und Marktforschung

– Prozessanalysen und -beschreibung

Das macht den E-Commerce-Manager zu einen Global Player, der auch abseits seiner zentralen Aufgabe wichtige Impulse für die Nutzung von Synergien oder Prozessoptimierungen geben kann. Immerhin arbeitet er überwiegend bereichsübergreifend und kann somit Ideen zusammenbringen. Ein E-Commerce Manager treibt nicht selten weitere Digitalisierungsmaßnahmen voran.

Stetige Weiterentwicklung als Basis für Innovationen

Wie eine Spinne im Netz zieht der Online-Manager nicht nur an verschiedenen Fäden gleichzeitig sondern bleibt auch mit seiner Umwelt in Kontakt, um rechtzeitig auf Veränderungen zu reagieren. Sich selbst stetig weiter zu entwickeln und vorausschauend zu denken sind weitere wichtige Anforderungen an diesen Beruf.

Zudem müssen Entwicklungen am Markt und im Internet im Auge behalten und mit dem eigenen Online-Shop abgeglichen werden. Denn letztendlich ist es das Ziel, die Online-Aktivitäten permanent weiter zu entwickeln und zu perfektionieren.

Anforderungen an einen E-Commerce Manager

Die Vielfalt an Aufgaben und Schnittstellen in andere Bereiche stellt hohe Anforderungen an einen E-Commerce Manager:

– Kommunikations- und Führungsfähigkeit

– Verständnis für Marketing und Vertrieb

– Technisches Interesse

– Kreativität

– Vorausschauendes Denken

– Betriebswirtschaftliches und rechtliches Fingerspitzengefühl

– Organisationstalent

– Projektorientiertes Denken

– Durchsetzungskraft und Durchhaltevermögen

Fazit

Die Aufgaben eines E-Commerce-Managers wandeln sich ständig. Offen für Neues zu sein, hohe Bereitschaft zu lernen und auf Routinen zu verzichten machen einen guten Online-Manager aus. Wer genau hierin die Herausforderung sieht und sich regelmäßig fachlich und in der sozialen Kompetenz weiterentwickelt wird mit zunehmender Erfahrung nicht nur erfolgreich sein sondern auch diesen Beruf lieben.

Das könnte Sie auch interessieren:

E-Commerce-Manager als Interim Managerin – geht das?

/0 Kommentare/in Allgemein /von Bettina VierNatürlich kann ein E Commerce Manager auch ein Interim Managerin sein. Die enormen Entwicklungen im E-Commerce erfordern immer wieder ein Neudenken in der Online-Ausrichtung. Doch strategische Überlegungen erfordern Zeit. Längst geht es nicht mehr nur um die Frage welche Inhalte auf eine Website gestellt werden. Der E-Commerce greift tief in die Geschäftsprozesse ein: Von der Produktpräsentation über die Bestellbarkeit bis hin zu Zahlungswegen und Kundendatenbanken. Nicht zu vergessen sind Logistikfragen und nachgelagerte Kundenakquisen. Das Web ist nicht nur ein Kommunikationsmittel, es ist sogar primär ein Wertschöpfungsprozess.

Um ein solches Geschäftsfeld aufzubauen, zu expandieren oder umzustrukturieren wird Expertenwissen und Erfahrung benötigt. Oft fehlt aber dieses Wissen oder ist bereits in der täglichen Arbeit fest verbunden. Doch wie kann die Kapazität mit entsprechendem Wissen aufgestockt werden ohne langfristig daran gebunden zu sein? Und wie viel Zeit geht verloren wenn ein passender Mitarbeiter gefunden werden muss?

Mit freiberuflichen E Commerce Manager Know-how einkaufen

Hier kann eine Interim Managerin wichtige Unterstützung leisten. So habe ich zum Beispiel ein Projekt übernommen in dem es zum einen galt das Unternehmen im Aufbau eines Teams zu unterstützen und gleichzeitig einen Online-Shop komplett neu aufzubauen. Von meinem Vorstellungsgespräch bis zum Start des Projekts verging gerade mal eine Woche. Und während ich schon in die Umsetzung des neuen Webauftritts eintauchte, konnte sich das Unternehmen in Ruhe einen E-Commerce-Leiter suchen. Auch die Übergabe verlief schrittweise. Als der neue Leiter startete, konnte er sich um den Aufbau des Teams kümmern und ich hatte im Projekt für den Webauftritt ein wachsendes Team an der Seite das Stück für Stück anfallende Arbeiten übernehmen konnte. Bis zu dem Zeitpunkt bis es alleine den neuen Shop betreuen konnte. Gerade mal einen Monat nach meinem Ausscheiden aus dem Projekt ging der neue Shop online.

Mit einer Interim Managerin als E Commerce Manager Zeit gewinnen

Das Unternehmen hat hierdurch sehr viel Zeit gewonnen. Überlegen Sie: Wie lange brauchen Sie, um eine passende Leitungsfunktion zu finden? Und wenn diese nicht nur ein Team aufzubauen hat sondern auch noch einen vollwertigen Shop als Online-Filiale, dann sind Kapazitätsprobleme vorprogrammiert. Meine Einschätzung: Der Shop wäre erst sieben bis neun Monate später online gegangen.

Durch Erfahrung reduziert sich die Einarbeitungszeit

Doch Interim Manager haben noch weitere Vorteile zu bieten: Durch die Übernahme verschiedener Projekte sind sie geübt darin sich sehr schnell an neue Umgebungen zu gewöhnen und Aufgaben zu übernehmen. Ich selbst mag es am liebsten gleich von Anfang an gefordert zu werden. Nur so gibt man mir die Möglichkeit mich schnell einzuarbeiten und zu organisieren.

Außerdem komme ich im Bereich E-Commerce immer wieder mit unterschiedlichsten Technologien und Branchen in Kontakt. Das erweitert mein Know-how und gibt mir Flexibilität. Zudem bringt es Vorteile für das Unternehmen, denn bereits etablierte Lösungen in einer Branche, können in einer anderen wichtige Vorteile bringen.

So finden Sie den passenden E Commerce Manager

Interim Manager arbeiten freiberuflich und können daher direkt angesprochen werden. Aber es gibt auch Personalagenturen, die sich auf die Vermittlung von Interim Manager spezialisiert haben, die sogenannten Provider. Sprechen Sie ihre Personalagentur an. Vielleicht hat sie bereits einen entsprechenden Tätigkeitsbereich oder steht in Kooperation mit einer spezialisierten Agentur. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Verbandes Dachgesellschaft des deutschen Interim Managements (www.ddim.de) oder auf der Website des Providerverbandes AIMP (www.aimp.de).

Über die Qualität der Interim Manager können Sie in einer Veröffentlichung des AIMP lesen: Führungsstudie Interim Leadership Personalities

Das könnte Sie auch interessieren: